“사랑이 폐지되었다”: 코로나 시대를 향한 어느 철학자의 우울한 편지

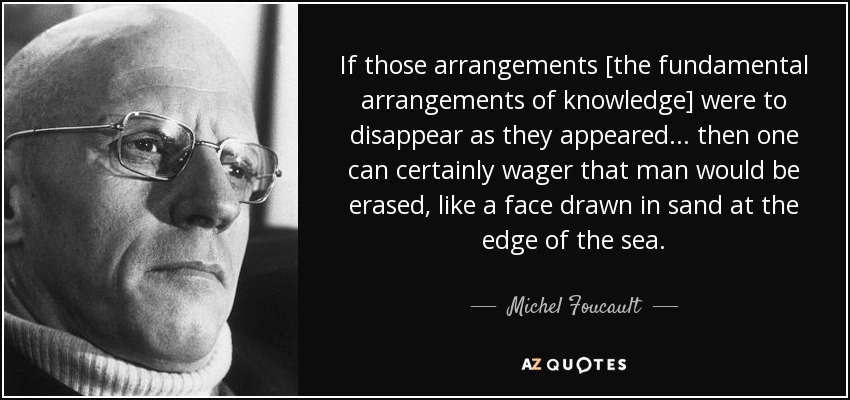

“인간은 바닷가 모래사장에 그려 놓은 얼굴처럼 사라질지 모른다.

Man would be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea.”

—푸코, <말과 사물>

사랑이 폐지되었다,

보건의 명분으로.

그리고 보건이 폐지될 것이다.

자유가 폐지되었다,

의학의 명분으로.

그리고 의학이 폐지될 것이다.

신이 폐지되었다,

이성의 명분으로.

그리고 이성도 폐지될 것이다.

인류가 폐지되었다,

생명의 명분으로.

그리고 생명이 폐지될 것이다.

진실이 폐지되었다,

정보의 명분으로.

그러나 정보는 폐지되지 않을 것이다.

헌법이 폐지되었다,

긴급 상황의 명분으로.

그러나 긴급 상황은 폐지되지 않을 것이다.

Love has been abolished

in the name of health

then health will be abolished.

Freedom has been abolished

in the name of medicine

then medicine will be abolished.

God has been abolished

in the name of reason

then reason will be abolished.

Man has been abolished

in the name of life

then life will be abolished.

Truth has been abolished

in the name of information

but information will not be abolished.

The constitution has been abolished

in the name of emergency

but the emergency will not be abolished.

—아감벤, ‘사랑이 폐지되었다(Love has been abolished)’

2020.11.6

델타 변이 코로나바이러스와 열돔현상이 수도권을 강타했던 지난 7월 중순 재난을 피해서 통영과 거제를 여행하는 도중에 보건소로부터 확진자와 접촉했다는 이유로 현지에서 ‘자가격리’를 당했다. ‘당했다’라는 표현이 옳았다. 졸지에 ‘보건보안(health security)’이라는 명분 하에 예정된 남은 일정을 취소하고 지역보건소의 지침에 따라 자비부담으로 2주간 격리를 해야만 했기 때문이다. 여행의 자유를 박탈당했을 뿐 아니라, 집으로도 돌아갈 수 없는 그야말로 말로만 듣던 강제적 ‘격리’를 당했기 때문이다.

사실 2020년 1월 코비드-19이 전세계적으로 창궐한 이후 사회적 거리두기와 마스크 쓰기를 별 불만없이 잘 준수해왔다. 공교롭게 2019년 가을부터 현대인의 ‘고독과 외로움’을 심리적, 사회적, 정치적으로 살펴보고 있었던 터라, 홀로 지내기에 의미를 부여하며 살아왔기에 ‘사회적 거리두기’가 그다지 불편하지 않았다. 그렇게 1년 반을 잘 버티다가, 백신을 접종한 직후에 덜컥 델타 변이 확진자와 접촉을 한 것이다. 다행히 백신 덕분인지 자가격리 전후 두 차례 모두 음성판정을 받고서야 코로나 유배에서 해제되었던 것이다. 거제도에서 자가격리를 하는 동안에 많은 생각을 했다. 건강과 자유의 소중함을 새삼 깨달은 것이다.

코로나로 인한 ‘거대한 변환’과 ‘뉴 노멀사회’의 도래에 대해서 전세계 각 분야 전문가들이 전망과 대책을 경쟁하듯이 내놓고 있다. 그 가운데 주목할 만한 것은 ‘펜데믹에 대한 인문학적 사유와 논쟁’이다. 그 중에서도 문화비평과 철학적 사유로 세계적인 명성을 얻은 두 철학자의 사유와 논쟁이 흥미롭다. 철학계의 엘비스 프레슬리라는 별명을 갖고 있는 슬라이보이 지젝과 안토니오 그람시 이후로 이태리를 대표하는 철학자 조르지오 아감벤의 대립적 시각이 그것이다.

슬로바니아의 철학자 지젝은 <펜데믹 패닉>(2020)과 <잃어버린 시간의 연대기>(2021)에서 전염병의 발생은 자본주의 체제의 모순이 드러난 증상이며, 체제의 변화가 없다면 인류는 더 큰 위기와 재난을 당할 것이라고 경고한다. 즉, 인류 문명이 존속하고 개인의 보건과 생명존중을 위해서 계급과 인종, 국가를 초월한 전지구적 연대와 ‘전시 공산주의(disaster communism)와 같은 강력한 국가의 개입이 필요하다고 주장한다. 예컨대, 공중의 보건을 위해서 개인의 자유는 제한받아야 하며, 또 다른 더 강력한 전염병과 브뤼노 라투르(Bruno Latour)가 경고하고 있듯이, 기후변화로 인해 지구의 대재앙이 닥쳐오기 전에 자본주의와 민주주의의 한계를 인정하고, 재난 사회주의와 전시 공산주의와 같은 대안을 검토할 필요가 있다고 역설한다.

그러나 <호모 사케르>와 <벌거벗은 삶>으로 세계적인 명성을 얻은 조르지오 아감벤은 <얼굴 없는 인간>(2021)에서 코로나가 확산되기 시작한 2020년 2월부터 개인의 자유를 구속을 포함해서 사회 모든 분야에서 ‘거대한 전환’을 야기한 코로나 전염병에 대한 사회적, 정치적 대응에 대한 인문학적 성찰을 단편적 에세이와 인터뷰 형식으로 발표해왔다. 그의 관점은 지젝과는 다르게 전염병을 빌미로 국가 권력이 개인의 자유를 구속하는 것은 ‘생물학적 인간’을 통제하고 규율하려는 미셀 푸코의 ‘생명정치’와 다르지 않다고 이야기하며, 전염병이 사라진 뒤에도 권력자들은 통치방법으로서 법을 무시한 비상체제로서의 ‘예외상태(state of exception; 인간이 법의 보호 밖에 존재하면서 자유로울 수 없는 상태. 예컨대, 난민의 상태)를 악용할 소지가 많음을 경고한다.

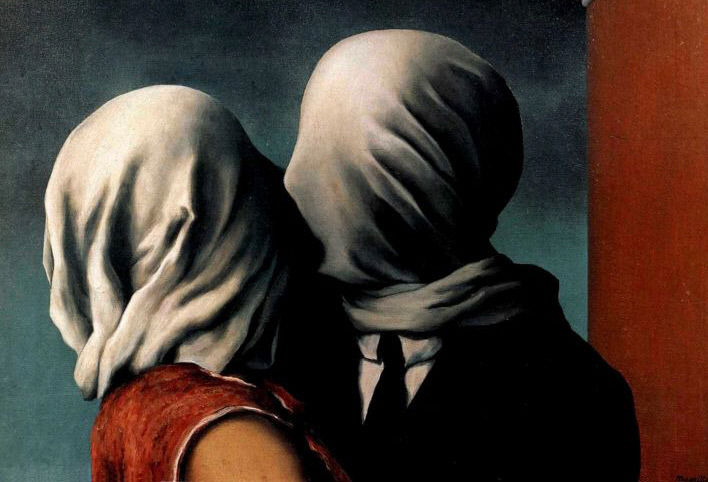

특히 그는 이 책의 서문에 “배가 침몰 중인데, 우리는 배에 실린 화물을 걱정하고 있다.”는 초대 기독교 교부 히에로니무스(Hieronymus)의 말을 인용하면서, 인간이 ‘바이오보안(bio-security)’을 명분삼아 양도할 수 없는 ‘자유’와 ‘사랑과 우정의 관계’를 빼앗긴 상태에서 살아가는 것이 과연 무슨 의미가 있는 지를 다양한 각도로 조명하고 있다.

철학자 아감벤의 주장과 염려는 이 책 뒷부분에 실린 그의 짧은 시에 압축적으로 잘 드러나 있다. 그는 이 시에서 사랑도 가고, 자유도 가고, 진실마저 가버린 코로나 시대에 정보와 긴급상황만이 남아있다고 노래한다.

이 책을 추천한 한예종 영상원의 남수영 교수의 글 가운데 다음 문장은 아감벤이 전염병의 공중보건을 위협하고 있음을 충분히 인지함에도 불구하고, 사회적 자유를 제한하고 사랑을 폐기시키려는 국가적 개입을 비판하는 이유를 단적으로 보여준다.

마치 사랑의 열병처럼,

우리는 나 스스로를 무너뜨리는 감염의 힘으로

타자를 품으며 사랑해 오지 않았던가.

사랑은 삶의 자율성뿐 아니라 세상에 대한 개방성의 징후들,

그 불안과 두려움의 원인과 결과가 아닌가.

—남수영—

코로나 시대에 마스크를 쓰고 얼굴 없는 사람으로 살아가며 거리두기와 자가격리를 통해 사회적 자유의 박탈을 잠시 경험한 자로서, 아감벤이 펜데믹 시대의 인류가 바이오보안을 명분삼아 독재와 전체주의적 통치를 서슴지 않는 벌거벗은 세계를 일상으로 맞이하게 될 수 있다는 우려에 공감한다. 그는 이러한 상황을 경고하면서 미셀 푸코가 <말과 사물>에서 휴머니즘적 인간의 종언을 예고 한 저 유명한 문장을 인용한다.

아감벤은 말한다.

“해변에서 모래 위에 그린 얼굴이 파도에 씻겨나가 지워지는 것처럼 현재의 인간은 사라진다. 하지만 그 자리를 대체하는 것은 더 이상 하나의 세계가 아니라 단지 벌거벗은 삶, 침묵하고 역사도 없으며 권력과 과학의 계산에 좌지우지되는 삶이다. 그러나 어쩌면 오로지 바로 이러한 파괴로부터만 무언가 다른 것이, 어느 날 천천히 혹은 갑자기 등장할 수 있다. 신도 인간도 아닌 또 하나의 새로운 동물, 어쩌면 다르게 살아가는 영혼일 것이다.”

—아감벤, ‘집이 불타고 있을 때’ <얼굴 없는 인간>

지젝은 그의 두번째 펜데믹 책 <잃어버린 시간의 연대기>에서 아감벤이 이렇게 말한 것을 길게 인용하면서, 아감벤도 펜데믹 시대의 새로운 형태의 포스트휴먼의 등장을 염두해두고 있다고 단언한다. 그렇다면 우리는 어쩌면 일상으로 복귀를 꿈꿀 것이 아니라, 새롭게 등장할 전혀 다른 일상에 적응할 준비를 해야할 지도 모른다.

그러나 아감벤은 ‘도래할 시간에 대하여’에서 비록 세상이 종말을 맞이할 지라도, 그가 바라는 것은 신과 구원자와 같은 거창한 것이 아니라, 인간이 마땅히 향유해야할 덜불평등하고, 덜비인간적인 “소박하고 단순한 형태의 삶”을 원할 뿐이라고 말한다.

“우리는 끝나가는 이 세상에 미련이 없고 역사의 해안가에서 냉혹한 시간의 파도처럼 지워지고 있는 신과 인간에 대한 향수가 없다. 그러나 그만큼의 확고함으로 우리는 정부가 우리에게 요구하는 얼굴 없이 벌거벗고 침묵하는 삶과 종교가 되어 버린 보건을 거부한다. 우리는 새로운 신이나 구원자를 기다리지 않는다. 오히려 우리를 둘러싸고 있는 페허 속에서 신기루가 아닌 소박하고 단순한 형태의 삶을 바로 지금, 여기서 찾고 있다.”

—아감벤, ‘도래할 시간에 대해서’ <얼굴 없는 시간>

끝으로 코로나 펜데믹에 처한 휴머니즘적 인간의 예측불가능한 우울한 초상을 떠올리며 다시 한 번 아감벤의 시를 읽는다.

“사랑이 폐지되었다,

보건의 명분으로.

그리고 보건이 폐지될 것이다.

자유가 폐지되었다,

의학의 명분으로.

그리고 의학이 폐지될 것이다.

신이 폐지되었다,

이성의 명분으로.

그리고 이성도 폐지될 것이다.

인류가 폐지되었다,

생명의 명분으로.

그리고 생명이 폐지될 것이다.

진실이 폐지되었다,

정보의 명분으로.

그러나 정보는 폐지되지 않을 것이다.

헌법이 폐지되었다,

긴급 상황의 명분으로.

그러나 긴급 상황은 폐지되지 않을 것이다.

Love has been abolished

in the name of health

then health will be abolished.

Freedom has been abolished

in the name of medicine

then medicine will be abolished.

God has been abolished

in the name of reason

then reason will be abolished.

Man has been abolished

in the name of life

then life will be abolished.

Truth has been abolished

in the name of information

but information will not be abolished.

The constitution has been abolished

in the name of emergency

but the emergency will not be abolished.

—조르지오 아감벤, ‘사랑이 폐지되었다’—

https://youtu.be/Xev45-QoPIA

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/975041.html

[세계의 창] 아감벤의 말은 넘어야 한다 / 슬라보이 지제크

슬라보이 지제크 ㅣ 슬로베니아 류블랴나대·경희대 ES 교수 우리는 아직도 코로나에 대해 많은 것을 모르고 있다. 코로나를 ...

www.hani.co.kr