“살아 남은 자의 슬픔”: 조선의 고독한 천재 시인 이행의 고독과 외로움

“孤島海中央 바다 가운데 뜬 외로운 섬

楚囚栫棘芒 가시 울에 둘러쳐진 죄수의 몸

月色不曾照 달빛도 비쳐든 적이 없는 곳

夏夜愁苦長 여름밤 몹시 길어 시름겹구나.

鑿壁無比隣 벽을 뚫어 봤자 이웃이 없으니

誰更振餘光 뉘라서 남은 빛을 비춰 주리요”

—이행, ‘관솔불’ <해도록>에서—

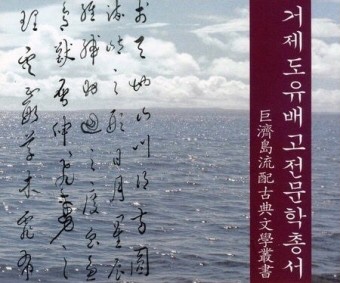

유배문학은 대중독자들에게 잘 알려져 있지 않습니다. 유배문학 대부분이 한문학이래서 고문 접근이 용이하지 않았을 뿐 아니라, 독해가 쉽지 않은 고전문학의 장르라 전문가들 이외에는 독자층이 두텁지 않기 때문이기도 합니다. 그나마 다행스러운 것은 한국고전문학번역원에서 꾸준히 한문학 원전을 번역출간하고 있어서 한문으로 기록 전승된 우리 선인들의 별빛처럼 아름다운 글들을 이제는 한글로 읽을 수 있게 되었습니다. 특히 거제의 유배문학은 최근 고영화 선생이 편찬한 <거제유배고전문학총서>(2014) 덕분에 거제도를 거쳐간 수많은 유배객들의 문학적 기록을 한 눈에 살펴볼 수 있었습니다.

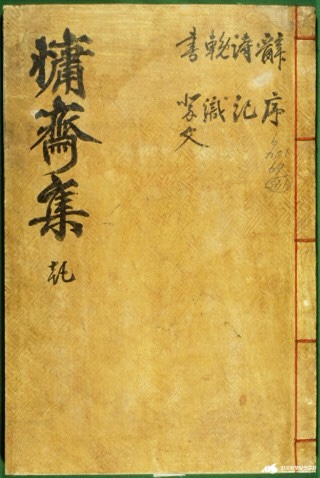

그 가운데 우리나라 최초의 한글소설 <홍길동전>을 쓴 허균(許筠)이 조선 제일의 시인으로 손꼽은 용재 이행이 있습니다.! 그의 아호를 딴 <용재집>은 1852수의 방대한 시를 담고 있는 그의 대표작입니다. 정조대왕이 조선 최고의 시인이라 높이 평가한 읍취헌 박은(朴誾, 1479-1504, 갑자사화에 연루되어 26세의 나이로 생을 마침)과 함께 해동강서시파를 대표하는 이행이란 조선의 시인을 아는 사람은 많지 않지요. 더우기 그가 젊은 시절 거제에 유배되어 고독한 삶을 산 것에 대해서도 잘 알려져 있지 않습니다. 조선의 최고의 시인 용재공 이행의 삶과 유배와 문학을 살펴보겠습니다.

1. 용재 이행의 삶과 유배

용재 이행(李荇: 1478~1534년) 선생은 매월당 김시습과 동시대 인물로서, 매월당이 세상과 권력에 등지고 평생 방랑시인으로 살았다면, 용재 선생은 세상과 권력에 분연히 맞서 시로서 자신의 길을 당당히 열어간 시인이었습니다. 그는 성종 9년에 이의무와 창녕 성씨의 셋째 아들로 태어나 연산군 때와 중종 때에 활동한 조선의 문신이자 당대 최고의 시인이었습니다. 1495년(연산군 1) 문과에 급제하여 벼슬은 좌의정에 이르렀지요. 사육신 성삼문이 7촌 재종숙이었고, 신사임당은 당질부이고, 대학자 율곡 이이의 재종조부가 되기도 합니다.

용재 이행의 삶은 ‘사화’로 점철되어있습니다. 그는 연산 1년에 문과에 급제하였지만, 그는 무오, 갑자, 기묘사화의 한 복판에서 변고를 헤쳐나가야만 했습니다. 그는 스스로 연산 10년(1504)에 일어난 갑자사화에 연루되어 거제도에 배적되고야 맙니다. 2여년 동안 충주와 함안 배소를 거쳐 29세이던 1506년 2월에야 거제시 상문동 고절령(高節嶺, 고자산치) 기슭 아래에 도착하였는데, 여기서 맡은 일은 염소와 양치는 일이었지요.

그러나 천우신조로 같은 해 9월에 다행히도 중종반정으로 풀려나와 다시 홍문관교리로 등용되고, 이어 부응교로 승진되어 ‘사가독서(賜暇讀書)’ 하게됩니다. ‘사가독서’란 문흥을 위해 재능있는 젊은 관료들에게 독서에만 전념하도록 휴가를 주던 조선시대 연구장려 제도입니다. 그는 당대에도 문학에 능한 선비라는 평을 들었고, 성희안등으로부터 '이행은 문학이 탁월하여 비교될 사람이 적다.'는 추천을 받기도 했습니다. 중종 때 관료가 비교적 순탄하여 대사간 등을 거쳐 대제학, 좌의정 등을 역임하다가 자신이 천거한 김안로의 모략으로 유배당하여 1532년 평안도 함종에서 생을 마감합니다.

이행 선생은 그의 시문학을 통해서 자연에 묻혀 살며 탈속과 성정의 순화를 추구하였고, 오랜 유배생활을 겪으면서도 집필활동을 이어 나갔으며 그 결과물로 용재집이 나왔다. 용재집에는 총 1,852수의 시가 수록되어 있습니다. 이 가운데 유배기간에 쓴 ‘적거록(謫居錄)’ ‘남천록(南遷錄)’ 그리고 ‘해도록(海島錄)’이 있습니다.

‘적거록’은 연산군 10년(1504)에 폐비(廢妃) 윤씨(尹氏)의 시호 추숭(追崇)을 반대한 것이 죄가 되어 충주(忠州)로 귀양 갈 때와 귀양 가서 지은 시들을 모은 것입니다. 곤장을 수없이 맞아 장독(杖毒)으로 만신창이가 된 몸으로 길을 가는 처참한 모습, 비통한 심회, 함께 무고한 죄에 걸려든 벗들을 그리워하는 마음 등이 곳곳에 나타나 있으며, 특히 도중에 먼저 동래로 귀양 간 절친한 벗 박은을 두고 읊은

“心知是死別 이것이 사별인 줄 내심 아노니,

黽勉莫相思 서로 애써서 그리워하지 마세나.”

—이행—

라는 한 구절은 머지않아 있을 지기(知己) 박은의 죽음을 예감하는 듯하여 더욱 처연하기까지 합니다.

<용재집> 5권의 ‘남천록’은 1505년 정월 관노로 신분이 격하되어 함안(咸安)으로 배소(配所)를 옮긴 뒤에 지은 시들을 모은 것입니다. 험악한 시국의 기상 탓인지 부쩍 체념이 가득합니다. 이때부터 귀양살이 동안 지은 시에는, 당연한 현상이겠지만 자신의 울분을 토로하는 한편 혼탁한 시국을 풍자하는 작품이 많습니다.

거제도 유배 생활을 시로 옮긴 것은 <용재집> 제6권 ‘해도록’(7권도 ‘해도록’인데 이 글에서는 주로 6권의 ‘해도록’의 시들을 다루고 있습니다.)입니다. ‘해도록’에는 연산군 12년(1506)에 거제도 고절령(高節嶺) 아래에 위리안치되어 관노의 신분으로 양을 치는 노역을 하면서 지은 시문을 모은 것입니다. 그가 거제시 상문동 배소에서 지은 유배문학 작품이 약 170편이 전해져오고 있습니다. 거제에서 창작한 <해도록>에는 유배 온 여러 인물들과 교류를 통하여 그가 느낀 좌절과 고독감을 어느 정도 해소하고 오히려 스스로를 되돌아 볼 기회를 찾았다고 합니다. 그의 인생 가운데 거제에서의 약 200일 동안은 역설적으로 유배기간 동안 가장 안정되고 편안한 생활이 지속됐다고 합니다.

“가시나무로 사방을 둘러 배 안에 있는 듯하니

탱자나무로 거듭 에워싸 하늘도 보이지 않네.

담담히 않았노라니 봄날은 차차 길어지고

괜한 걱정에 바뀌는 풍경조차 아쉽네.

십 년 동안 난관 많아 공명을 못 이루고

흰머리에 벗들과 헤어져 병만 안고 사네.

산가지 세며 책 읽은들 종내 어디에 쓰겠는가?

세상사 험한 길이 아득히 멀게만 느껴지네.”

—이행, ‘그냥 시를 짓다’ <해도록>에서—

이 시는 이행이 오언고시가 아닌, 칠언고시로 지은 시로서 거제 유배 중에 쓴 <해도록>에 실려있다.

번역문은 이종묵, 안대회 공저 <절해고도에 위리안치하라>를 참고하였음.

“유배는 단순한 형벌이 아니라 거기에는 역사가 있고 문화가 있고 무엇보다 드라마틱한 스토리가 있다.

그래서 인생의 격랑을 헤치고 나가려는 사람들에게는 새로운 감동과 교훈을 주기 때문이다.

유배는 가혹한 형벌이라 부정적인 면도 없지 않지만 내용에는 긍정적인 면이 더 많다.

유배는 염치와 명분의 상징이었고 자기완성의 공간이며 자기 성찰의 기회였다. “

—고영화—

2. 용재 이행의 시와 고독

이상화의 <용재집> 해설에 따르면, 이행은 시문으로 이름 높았으며 당대의 문학의 거장일 뿐만 아니라 서화에도 발군이었다고 합니다. 그는 시문학이 울흥한 시기로 일컬어지는 당대를 살아가면서, 갑자사화로 요절한 천재시인 박은과 함께 조선전기문단을 주도하여 조선 제일의 시인이라는 후세의 평판을 받기도 합니다. 그의 시는 침중(沈重)하고 아정(雅正)하며, 담박하고도 평화로우며, 명쾌하고 쇄락하여 광풍(光風) 제월(霽月)인 양 기품이 있고, 시어도 고박 간결하여, 화려와 멋을 멀리했습니다. 특히 그는 ‘오언고시(五言古詩)’의 대가였습니다.

조선의 문학평론가 허균은 그의 <교산시화蛟山詩話>에서 “우리 나라의 시는 마땅히 이행을 제1로 삼아야 한다”고 전제하고, “그의 오언고시五言古詩는 두보杜甫의 시를 거쳐 시의 경계를 넘나들어 그 ‘고고간절高古簡切’함은 말로 다 표현할 수 없다”고 하면서 용재 이행을 “시에 입신한” 경지라고 높이 평가한 바 있습니다. 홍만종도 그의 <소화시평小華詩評>에서 이행의 시에는 “사람이 지었다고 믿을 수 없는 천재성이 있다”고 극찬했습니다. 대체로 이행은 앞서 언급한 바와 같이 시에 있어서 기교를 배격했으며, 시상을 자연스럽게 표현하려 했습니다. 이행의 시가 완숙의 경지들어, 현세적인 고뇌 따위는 그림자도 비치지 않는, 이른바 탈속의 지경을 그대로 보여주고 있습니다. 이를 두고 실학자 이수광은 <지봉유설(芝峯類說)>에서 조선조 시풍의 변화를 논하면서, 용재 이행을 두고 국초의 시를 대성한 인물이라고 말하기까지 했습니다.

이행과 동시대 시인 정사룡(鄭士龍)은 “사람들은 모두 나를 두고 소동파와 황산곡을 배웠다 하면서, 공을 두고는 소동파와 황산곡을 배웠다고 하지 않는 것은 무엇 때문인가?” 하고 이행에게 묻자, “그대는 그들의 문자를 사용하기 때문에 사람들이 쉽게 알아 보지만, 나는 그들의 의격(意格)을 취하기에 사람들이 알지 못하는 것이다.”라고 답했다고 합니다. 이것은 그가 강서시풍(江西詩風)을 배웠으면서도 스스로 일가(一家)를 이루어 마치 당시풍(唐詩風)을 띤 것처럼 보이는 까닭을 것입니다.

이행은 자신의 환경이 바뀔 때마다 삶의 기록을 시로 표현했습니다. 그는 현실사회의 비리와 비행 때문에 고심하였던 시인이었습니다. 사형수에서 좌의정에 이르기까지 파란만장한 인생을 체험하였다는 사실은 그의 인생 자체가 한편의 드라마였음을 말해줍니다. 특히 이행은 젊은 시절 갑자사화로 참형 직전에 거제로 유배와서 ‘삶의 성찰’과 ‘진실의 발견’의 과정을 체험합니다. 그는 귀양살이라는 역경 속에서도 주어진 상황을 하늘의 뜻으로 받아들이고 바다같이 평온한 거제의 일상이 깨어질까 도리어 두려워하는 심정을 작품에 표현하기도 했습니다. 거제 유배 중에는 양반으로서 상류계층의 특권의식을 내려놓고, 현실 세계에 바탕을 둔, 백성에 대한 애민의식이 남달리 투철했습니다.

바다에 갇혀 고독하게 살아온 거제도의 섬사람들은 더 이상 도피할 곳이 없다는 절박함을 갖고 살아왔습니다. 그 섬에서 태어나 바닷바람을 맞으며 성장한 섬사람에게는 집단적 유배의식이란 독특한 정서가 있습니다. 그러나 외지 유배객들을 포함해서 거제인들은 고독과 절박함을 넘어서, 거제도의 지리적 형세인 독수리를 닮아 때를 맞이해 대처와 대양을 향한 웅혼한 나래를 펼치며 살아왔습니다. 용재공 이행도 거제에서의 고독한 유배생활을 성찰과 진실의 발견의 과정을 통해서 해배 후에 30년 이상의 관직 생활을 독수리처럼 비상하여 높게 날았으며, 마침내 오늘날의 대학총장에 준하는 대제학이 겸하는 조선의 ‘문형’이라는 직책을 원만히 수행했을 뿐 아니라, 조선조 최고의 시인의 반열에 오를 수 있었던 것입니다.

그러면 용재 이행 선생의 거제 유배생활을 통한 고독한 성찰과 순명, 그 진실의 발견의 과정을 다음 몇편의 시로 어림짐작해보고자 합니다. 먼저 외로운 섬에 유배된 죄수의 고독한 심정을 여름밤에 시름에 담아 표현한 ‘관솔불’이란 오언고시입니다.

“바다 가운데 뜬 외로운 섬

孤島海中央

가시 울에 둘러쳐진 죄수의 몸

楚囚栫棘芒

달빛도 비쳐든 적이 없는 곳

月色不曾照

여름밤 몹시 길어 시름겹구나.

夏夜愁苦長

벽을 뚫어 봤자 이웃이 없으니

鑿壁無比隣

뉘라서 남은 빛을 비춰 주리요

誰更振餘光

—이행, ‘관솔불’ <해도록>에서”—

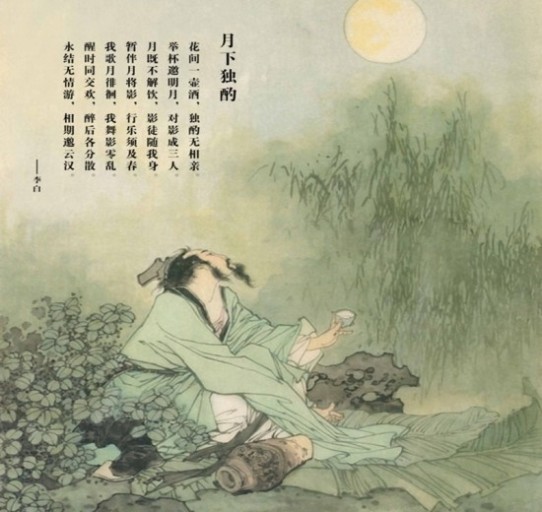

다음에 읽을 시는 세상을 먼저 떠난 사랑하는 친구들을 그리워 하며 유배지 거제에서 외로이 술잔을 벗삼아 고독을 달래는 이행의 시 ‘혼자 잔을 기울이다(독작獨酌)’입니다. 이행은 갑자사화로 유배 중에 문우이자 정치적 동지인 읍취헌 박은과 사별하고, 1506년 역시 유배 중에 또 다른 친구 권달수의 죽음에 직면합니다. 겨우 목숨을 부지해서 거제에 유배온 이행은 살아남은 자의 슬픔을 온몸으로 견뎌내야만 했습니다.

사실 권달수(權達手)가 체포되기까지, 이행은 폐비 시호 추승을 반대한 인물 명단에 그의 이름이 제일 처음 올라간 이유로 참형에 처해질 직전이었습니다. 그는 다른 친구와 동료들의 죄를 면하고자 한마디 변명도 하지 않았습니다. 그의 형제 친척들이 억울함을 해명할 것을 다투어 권하자, 이행은 의연하게 이렇게 말합니다. “죽음은 명(命)이다. 어찌 차마 죄를 다른 사람에게 전가시켜 구차히 삶을 훔치리오.” 하였다고 합니다. 때 마침 권달수가 체포되어 자신이 주모자라고 주장하고 나서면서 이행을 대신해서 권달수가 참형을 당하고 맙니다.

시름도 잊은 채 우두커니 앉아서 閑坐不知愁(한좌부지수)

술을 벗삼아 홀로 잔을 기울인다 喚酒成獨酌(환주성독작)

술을 다 마셔도 잠을 못 이루어 酌罷未能眠 (작파미능면)

가슴 속은 더 타들어 가는구나. 益使懷抱惡(익사회포악)

어찌하면 사해를 술로 만들고 安得四瀛尊(안득사영존)

삼산을 술잔으로 만들어 가지고 三山作杯杓(삼산작배작)

밤낮을 없이 잔뜩 취하여 沈湎日復夜(침면일부야)

근심과 즐거움 아랑곳하지 않을꼬.莫問憂與樂(막문우여락)

—이행, ‘홀로 잔을 기울이다’(독작獨酌), <해도록>에서—

*침면沈湎 술에 쩔어 아주 헤어나지 못함.

이행은 이렇게 사랑했던 벗이자 정치적, 문학적 동지들을 졸지에 잃어버린 채, 홀로 살아남아 거제에 위리안치되어 한없는 슬픔과 고적함을 술로 달래면서 세상을 먼저 떠난 친구들을 그리워한 것입니다. 이 시는 중국의 고독한 시성 이백의 ‘월하독작’이란 시의 영향을 받았음을 짐작할 수 있습니다. 그리고 이행은 계속해서 그의 외로움과 슬픔을 술과 다시 마주하며 술 잊기 어려운 밤을 다음과 같이 노래합니다. 이렇듯 그의 시에는 유배인의 고독과 곤궁함이 질감에 담겨있어, 삶의 성찰이 고스란히 묻어나 있습니다.

何處難忘酒 어디에선들 술 잊기 어려운데

蠻天風雨辰 남쪽 변방 비바람치는 날이라니

浮休萬里夢 덧없는 인생 만리 밖의 꿈이요

寂寞百年身 적막한 신세라 백 년의 몸이로세

鬱鬱披襟倦 울울한 가슴을 터놓기도 귀찮고

沈沈抱膝頻 침통하게 무릎을 자주 껴안노라

此時無一盞 이러한 때 한잔 술이 없으니

華髮坐來新 앉은 사이 백발이 새로 돋아난다.

—이행, ‘어디에선들 술 잊기 어려운데[何處難忘酒]’, <해도록>에서—

*비바람 치는 날 : 벗이 가장 생각이 날 때를 말한다. 성어(成語)로 풍우대상(風雨對牀)이라 하여 벗과 정답게 지내는 때를 뜻한다.

** 무릎을 자주 껴안노라 : 제갈량(諸葛亮)의 〈포슬음(抱膝吟)〉을 차용한 것으로, 무릎을 껴안고 시를 읊어 심회(心懷)를 푸는 것이다

귀양살이 동안 지은 용재의 시에서는 관직 생활 때의 의례적인 어투와 음풍농월(吟風弄月)의 흥취가 대폭 사라지고 오히려 자연과 인간에 대해 깊어진 정감을 발견할 수 있습니다. 이행의 삶은 인간의 존재와 삶이 지니는 가치, 어떠한 환경 속에서도 살고자 희망하는 자의 아름다움을 전해줍니다. 또한 그는 삶을 수용하는 단계가 아니라 자신의 색채로 채색하기 위해 희망차게 걸어가는 인간의 자유와 존귀함을 알려주고 있지요. 즉, 운명이 나에게 다가오면, 그 운명을 자신의 것으로 바꾸어 자신의 삶이 되도록 만들었던 것입니다.

그럼, 유배의 고독과 슬픔을 넘어선 이행의 “자연과 인간에 대해 깊어진 정감”이 서려있는 몇편의 시들을 읽어보시며 그의 아름다운 시세계로 여행을 떠나 보겠습니다.

영롱히 흐르는 바위 아래 물 玲瓏岩底水

몇 해나 가시덤풀에 덮혔나 幾歲閉荊榛

샘을 판 것은 사람의 힘이지 疎鑿雖人力

텅비어 밝은 것은 너의 본성 虛明亦爾眞

지극히 평정해 사물을 비추고 至平能鑑物

쌓아 놓지 않아 티끌이 없고 不畜故無塵

오가면서 때로 움켜서 마시니 來往時抔飮

태고적 순수로 돌아가듯 하네 還如太古淳

—이행李荇, ‘돌샘’(석천) <해도록>에서—

서늘한 바람 내 방에 들고 西風立我室(서풍입아실)

가을 달이 내 휘장을 비춰 秋月照我(유추월조아유)

내 마음 이리도 설레나니 我懷不能定(아회불능정)

어느덧 계절의 갈아듦이여! 天運自相差(천운자상차)

옷을 추스러 입고 문을 나서니 攬衣出門去(람의출문거)

손에 든 건 으레 대지팡이로다. 竹杖仍手持(죽장잉수지)

산 정기야 저녁에 본디 맑지만 山氣夕固佳(상기석고가)

날 위해 새단장을 하였음에랴... 爲我生新姿(위아생신자)

혼자 즐기기 넉넉하거니 獨賞有餘興(독상유여흥)

동자는 딸려 무엇하리... 安用兒輩隨(안용아배수)

만물이 잠들어 고요한 밤을 群動一已靜(군동일이정)

이슥토록 우두커니 서 있어라! 佇立亦多時(저립역다시)

돌아와 빈 침상에 누웠노라니 歸還臥空榻(귀환와공탑)

그윽한 꿈, 소회를 달래어 주네.幽夢慰所思(유몽위소사)

—이행, ‘가을 밤(秋夜)’—

적암의 정원엔 연못과 정원 좋을시고 適庵園裡好池臺(적압원리호지대)

달 아래 향긋한 술동이 혼연히 여누나 月下芳樽盡意開(월하방준진의개)

매화가 너무 늦게 핀다 웃지랑 마소 莫笑梅花開太晩(막소매화개태만)

은은히 옥인이 오기를 기다렸던 거라오 慇懃爲待玉人來(은근위대옥인래)

—용재 이행, ‘분매(盆梅)1’—