“훌륭한 견인주의자, 고독의 철인” ‘나무’와 <오버스토리>

“나무는 훌륭한 견인주의자(堅忍主意者)요,

고독의 철인(哲人)이요,

안분지족(安分知足)의 현인(賢人)이다.”

-이양하, ‘나무’ 가운데

지난 5월 5일 어린이날 이해인 수녀님의 초대에 이끌려 “잃어버린 나”를 찾으러 뒷산 “신록의 숲으로 들어”갔다가 초록에 그만 반해버려 “무의지적 기억”과 “본능적 감각”으로 이양하 선생님의 ‘신록예찬’을 떠올렸습니다. 그 글을 읽으신 이웃 블로거님들께서 감사하게도 공감과 격려의 글들을 보내주셨습니다. 그 가운데 ‘나무’라는 이름의 이웃께서 고맙게도 이양하 선생님의 수필 가운데 가장 빼어나다고 알려진 ‘나무’(1968)라는 짧은 글을 원문으로 보내주셨습니다.

아주 오래 전 철이 없을 때에 읽은 기억이 있었지만 ‘나무’라는 글은 ‘신록예찬’에 묻혀 기억이 감감했습니다. 마음을 가다듬고 이웃께서 보내주신 이양하 선생님의 ‘나무’라는 수필을 찬찬히 꼼꼼히 읽었습니다. 아! 영문학을 하신 선생님께서 어찌 이리도 아름다운 우리 글을 뽑아내셔서 한편의 텍스트로 짜내신단 말인가? 대학 입시 때 ‘신록예찬’을 통째로 암기하면서 기계적으로 소화했던 이양하 선생님의 글을 이제야 제대로 만나게 된 것입니다.

글을 읽은 뒤 차분히 고개를 들어 창밖 뒷산 숲에 빼곡하게 녹빛을 발산하고 있는 나무들을 바라보았습니다. 그리고 눈을 돌려 집안 구석구석에서 이미 가족같이 오랫동안 같이 숨쉬며 살아온 나무들을 보았습니다. “그래, 맞다.” 나무야말로 이양하 선생님의 통찰처럼 “훌륭한 견인주의자(堅忍主意者)요, 고독의 철인(哲人)이요, 안분지족(安分知足)의 현인(賢人)”이라는 생각이 들었습니다. 그리고 그런 고매한 성품의 나무가 가족이 되어있다는 사실에 감사했지요.

이양하 선생님의 ‘나무’에 대한 이 글이 이토록 특별하게 마음에 와닿은 까닭은 요몇해 전 강진 백련사에 갔다가 우연히 마당에 핀 오래된 배롱나무와 사랑에 빠졌기 때문이기도 하거니와, 오래전부터 소중하게 간직해온 한 그루 나무와 그야말로 식구처럼 함께 살아왔기 때문이라 생각합니다. 그간 분주했던 삶 속에서 황량해진 마음 한 구석에 자리잡고 있던 나무 사랑에 대한 불꽃이 백련사 배롱나무를 통해서 점화된 듯 합니다.

“분주한 삶은 황량함을 조심하라.”

-소크라테스

나무와의 개인적 인연은 2000년 봄으로 기억합니다. 어렵사리 미국유학을 마치고 서울에 첫직장으로 자리잡게 된 막내 아들이 대견해보이셨는지 지금은 돌아가신 아버님께서 작은 나무 한 그루를 선물로 주셨습니다. 행운의 열매가 맺는다는 장미목 뽕나무과에 속하는 상록 교목 벤자민이란 나무였습니다.

나무에 대한 관심은 아마 그때부터가 아닌가 합니다. 그 이후로 살아오면서 신앙을 제외하고 선친께서 물려주신 유일한 유산 ‘벤자민’ 나무가 다소 외로워보여서 거주공간이 허락하는데로 다른 나무들을 하나둘씩 입양하기 시작하여 이제는 집안팍으로 100여종의 나무와 화초들이 함께 살고 있습니다. 코로나가 창궐한 지난 3월-4월 지역에서 어려운 분들을 위한 착한 소비에 참여하면서 다양한 나무들을 착한 가격으로 입양할 수 있었습니다.

선친께서 ‘벤자민’을 선택하신 것은 독실한 기독교인으로 구약성서 창세기에 야곱의 막내 아들의 이름이 벤자민이기 때문에 그 나무를 고르신 것이 아닐까 합니다. 아무튼 그 나무를 볼 때마다 언제나 아버님 생각이 나서 나름 정성껏 물도 주고, 햇빛과 바람이 드는 곳에서 잘 키우며 집을 옮길 때마다 함께 이사를 다니며 나름 환경에 잘 적응하며 고맙게도 잘 커왔습니다. 선친께서 돌아가신 뒤로는 이 나무를 아버님처럼 여기고 집안에서 햇빛과 바람이 제일 잘 드는 좋은 곳에 모셔놓고 때를 맞춰 물을 주고 있습니다.

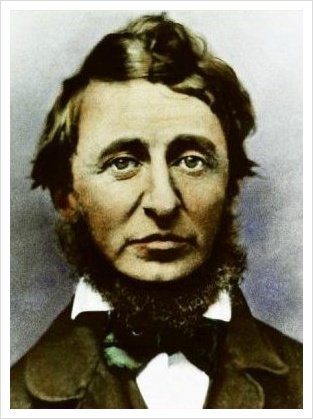

미국의 자연주의 철학자 헨리 데이빗 소로우는 나무를 부모님과 같은 존재라고 말하면서 인간성의 함양을 위해서 자연을 사랑해야하고, 자연의 비밀을 배우기 위해서 인류애를 키워야 한다는 말이 기억납니다. 그래서 그랬는지 몰라도 언젠가부터 나무를 가족처럼 여기며 살아온 저의 삶이 자연스러워 보였습니다.

“오래된 나무는 우리의 부모님들이다.

부모의 부모님들이다.

자연의 비밀을 배우려 한다면 더 많은 인류애를 키워야 할 것이다.

Old trees are our parents, and our parents’ parents.

If you would learn the secrets of Nature,

you must practice more humanity than others.”

-헨리 데이빗 소로우

그리스어로 제우스(주피터)와 에르메스가 인간들의 나그네 환대를 시험하기 위해 노부부 집을 방문했으며, 거절한 인간들은 벌을 받았다. ‘

고대 그리스 신화에도 나그네를 가장하여 인간 세상에 내려온 제우스와 헤르메스 두 신을 극진하게 대접한 바우시스(Baucis)와 빌레몬(Philemon)이란 노부부를 나무로 변신시켜 영원한 생명체로 살게했다는 이야기를 <변신(Metamorphosis)>의 저자 오비드(Ovid)가 전하고 있지요. 그래서 그리스어에는 여행하는 나그네를 환대하라는 뜻을 지닌 ‘손님에 대한 우정(guest friendship)—크세니아xenia’ 이라는 말이 생겨났다고 합니다. 크세니아란 단어는 제우스의 이름이 ‘나그네 수호자’란 뜻의 ‘제우스 크세니오스 ‘에서 비롯되었다고 합니다.

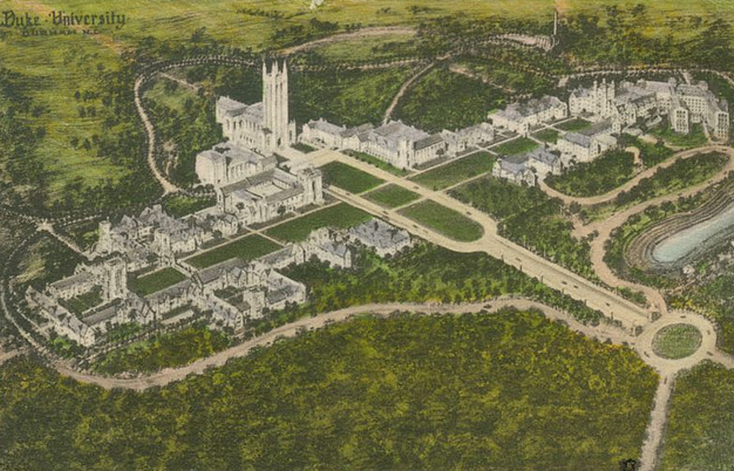

나무를 조금 더 깊이 이해할 수 있었던 것은 지난 해 미국에서 우연한 만남을 통해서였습니다. 2020년 2월 울창한 숲으로 둘러싸인 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 듀크 대학을 방문한 적이 있습니다. 대학구내서점에서 우연히 마주친 의과대학에서 인문학을 가르치신다는 교수 한 분이 나그네인 저에게 친절하게 말을 거시면서, 혹시 리처드 파워스(Richard Powers)의 <오버스토리(Overstory)> (2019)란 책을 읽어보았는지를 물어보면서 일독을 권하셨습니다. 책방 서가에 서신 채로 오랫동안 이 책의 시의적 중요성을 역설하면서 지구와 인류를 보존하기 위해 이 책을 읽을 필요가 있다고 설명해주셨지요.

책을 사서 숙소에 돌아와 그 책 읽다보니 나무와 인간에 관한 문장들이 눈에 들어와 새벽이 맞도록 책을 읽었던 기억이 납니다. 이 책은 소로우에 영향을 받아 스탠포드 대학에서 글쓰기를 가르치고 있는 소설가 리처드 파워스(Richard Powers)가 “아무도 숲과 나무를 보지 않는 시대에 대한 경고와 우려”를 담아낸 소설이었습니다.

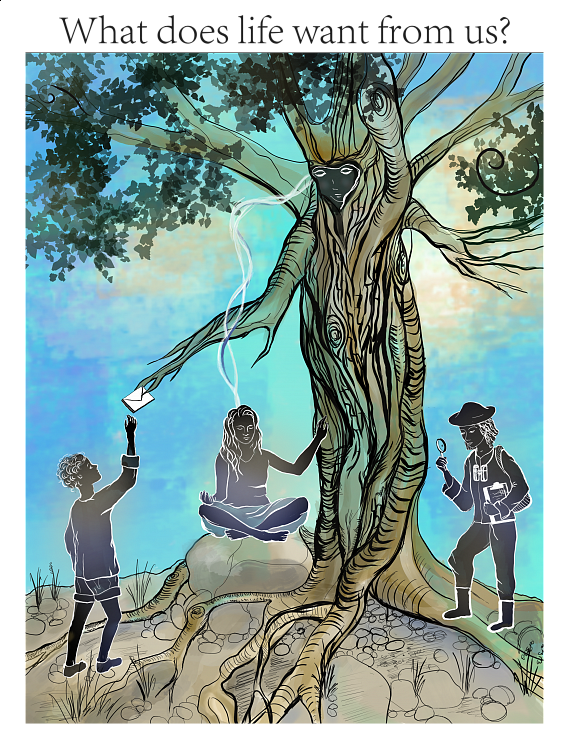

리처드 파워스는 먼저 인도의 시성 타고르를 인용하며 나무는 생태학의 중심에서 하늘과 대지를 연결하는 통로라고 말합니다.

“나무는 생태학의 중심에 있다.

나무는 인간정치에서도 중심에 서약한다.

나무는 대지의 끝없는 노력을 하늘에 전하는 통로이다.

Trees stand at the heart of ecology,

and they must come to stand at the heart of human politics.

Trees are the earth’s endless effort to speak to the listening heaven.”

-타고르 Tagore

“나무는 땅과 하늘 사이의 통로다.

A tree is a passage between earth and sky.”

-리처드 파워스

그리고 나무와 인간은 같은 유전자를 공유한 조상이 같은 한 뿌리라고 말합니다.

“너와 뒤뜰에 있는 나무는 같은 조상에서 왔단다.

15억 년 전에 너희 둘은 서로 나뉘었어.

하지만 지금도, 각기 다른 방향으로 기나긴 여행을 하고 있지만,

나무와 너는 여전히 유전자의 4분의 1을 공유하고 있단다.

You and the tree in your backyard come from a common ancestor.

A billion and a half years ago, the two of you parted ways.

But even now, after an immense journey in separate directions,

that tree and you still share a quarter of your genes …”

-리처드 파워스,<오버스토리>에서 (원전: Peter Wohlleben’s <The Hidden Life of Trees> )

그는 이 책에서 인간과 나무는 동일한 유전자를 공유하고 있는 같은 조상에서 나왔다는 것이지요. 나무 밑에서 바위 틈에서 자라는 한 포기 “풀잎도 별만큼이나 먼 여정을 걷는”다고 하는데 하물며 나무의 긴 여정을 어찌 헤아릴 수 있겠습니까.

“풀잎도 별만큼이나 먼 여정을 걷는다.

A leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.”

-월트 휘트만

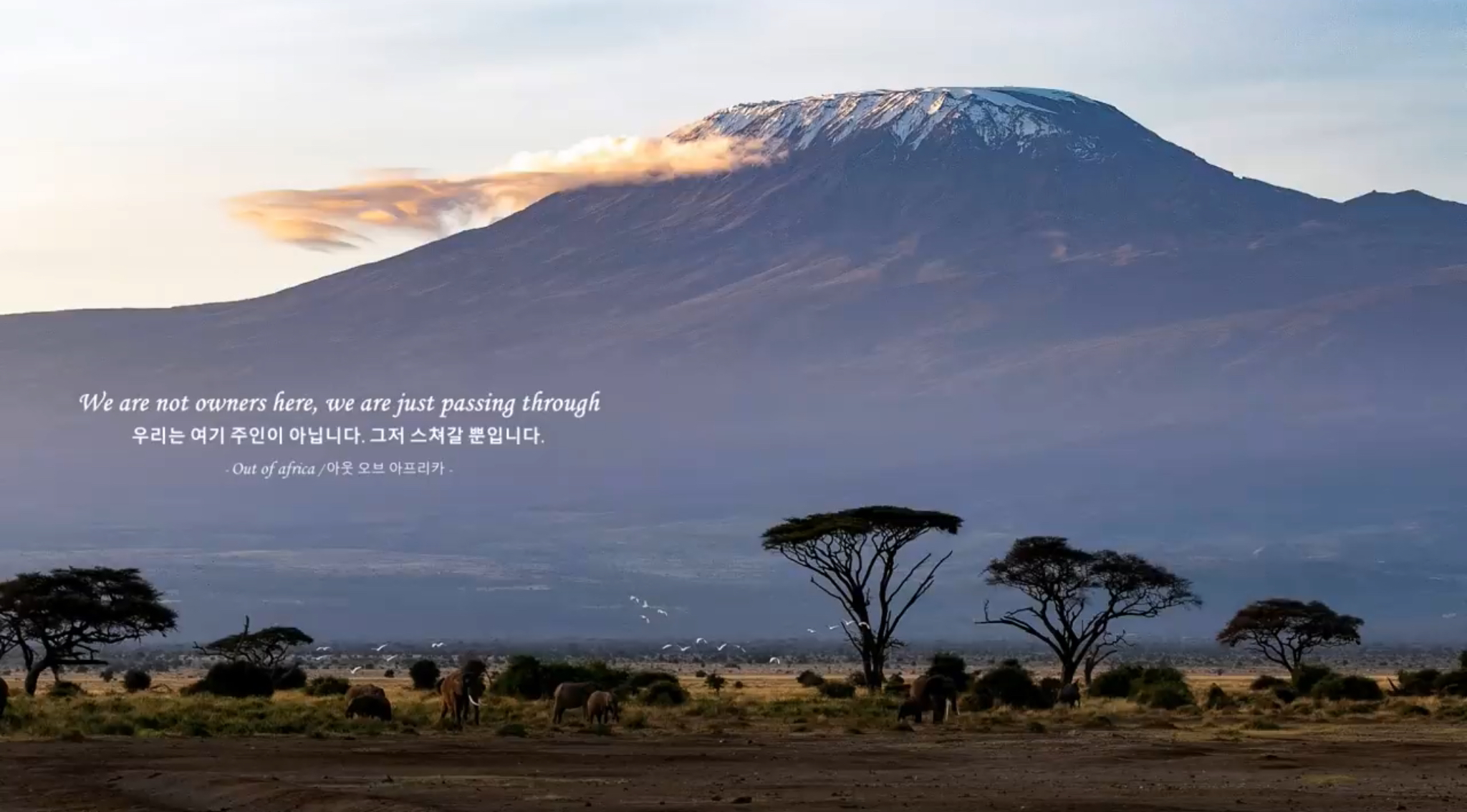

그리고 파워스는 인간이 사는 곳에서 나무가 자라고 꽃이 피는 것이 아니라, 인간이 나무가 오래 전부터 살아온 세계에 막 들어 온것이라고 하면서 인간중심의 세계관과 자연관에서 벗어나기를 촉구합니다.

“여기는 나무가 끼어 사는 우리 세계가 아니다.

나무의 세계에 인간이 막 도착한 것이다.”

또한 나무가 인간을 보호하는 것이지, 인간이 나무를 보호하고 관리하는 것이 아님을 상기시킵니다.

“인간이 나무를 보호하는게 아니라, 나무가 우리를 보호하고 있었다.”

-리처드 파워스

“나무들은 우리가 가까이 있을 때면 안다. 그들의 뿌리의 화학물질과 그들의 잎에서 나오는 향내가 우리가 가까이 있을때면 달라진다. 숲을 산책하고 나서 기분이 좋아진다면, 그것은 특정 종이 당신을 매수하고 있는 것일 수 있다. 아주 많은 특효약들이 나무로부터 나왔고, 우리는 아직 그들이 제공하는 것의 겉조차 제대로 핥지 못했다. 나무들은 오랫동안 우리에게 닿으려고 했다. 하지만 그들은 사람들이 듣기에는 너무 낮은 주파수로 말을 한다. “

-리처드 파워스

“상처입은 나무들이 다른 나무들이 맡을 수 있는 경고 냄새를 보낸다는 것이다. 그녀의 단풍나무들이 신호를 보낸다. 그들은 허공의 네트워크를 통해서 서로 연결되어 있고 산림 수만 제곱미터를 건너서 면역 체계를 공유한다.뇌도 없고 꼼작하지 못하는 나무 몸통들이 서로를 보호하는 것이다.

-리처드 파워스

이렇게 역사와 신화는 나무와 사람을 운명공동체로 여겨왔던 것입니다. 우리는 그동안 그것을 깨닫지 못하고 살아왔던 것은 아닐까 하고 많은 사람들이 염려와 반성을 하고 있습니다. 이양하 선생님의 ‘나무’라는 글은 바로 이와 같은 나무와 인간, 인간과 나무의 긴밀한 관계를 이야기하고 있습니다.

이양하 선생님의 수필 ‘나무’에서 특별히 마음에 와닿은 부분은 나무의 고독에 관한 선생님의 관찰입니다. 선생님은 이렇게 말씀하십니다.

“나무는 고독(孤獨)하다. 나무는 모든 고독을 안다.

안개에 잠긴 아침의 고독을 알고, 구름에 덮인 저녁의 고독을 안다.

부슬비 내리는 가을 저녁의 고독도 알고, 함박눈 펄펄 나리는 겨울 아침의 고독도 안다.

나무는 파리 옴쭉 않는 한여름 대낮의 고독도 알고, 별 얼고 돌 우는 동짓달 한밤의 고독도 안다.

그러면서도 나무는 어디까지든지 고독에 견디고, 고독을 이기고, 고독을 즐긴다.”

-이양하, ‘나무’ 가운데

그렇습니다. “나무는 고독에 견디고, 고독을 이기고, 고독을 즐”기기까지 하는 “고독의 철인”입니다. <잃어버린 시간을 찾아서>를 쓴 마르셀 프루스트는 일찌기 나무를 “두려워할 이유는 없으면서도, 배울 것은 많은 존재”라고 말하면서 “활기차고 평화로운” 나무들은 “우리를 북돋워 주는 정수를 아낌없이 준다” 아낌없이 주는 나무를 예찬한 바 있지요.

“두려워할 이유는 없으면서도, 배울 것은 많은 존재가 바로 나무다.

활기차고 평화로운 그들은 우리를 북돋워 주는 정수를 아낌없이 준다.”

-마르셀 프루스트

“나무는 서로 대화한다.

Trees Talk to One Another.”

-리처드 파워스

이양하 선생님은 나무가 생래적으로 고독한 존재이지만 친구가 없지는 않다고 말한다. 특히 나무에게는 언제나 어김없이 찾아오는 의리있는 친구 달이 있다시피, 고독하지만 우정을 나눈다고 말합니다.

“나무에 아주 친구가 없는 것은 아니다.

달이 있고, 바람이 있고, 새가 있다.

달은 때를 어기지 아니하고 찾고,

고독한 여름밤을 같이 지내고 가는,

의리 있고 다정한 친구다.”

“나무는 서로 속속들이 이해하고 진심으로 동정하고 공감한다. 서로 마주 보기만 해도 기쁘고, 일생을 이웃하고 살아도 싫증나지 않는 참다운 친구다. 그러나 나무는 친구끼리 서로 즐긴다느니 보다는, 제각기 하늘이 준 힘을 다하여 널리 가지를 펴고, 아름다운 꽃을 피우고, 열매를 맺는 데 더 힘을 쓴다.”고 하시며 나무의 진면목을 드러내십니다. 고독하지만 결코 고립되거나 외로워하는 법 없이 묵묵히 자신에게 주어진 일을 열심히하는 나무. 그것이 바로 나무의 미덕이라는 것입니다. 자기 분수를 알고, 출신을 탓하지 않으며, 불평불만없이 시기함 없이 자족할 줄 아는 그런 존재. 그것이 바로 나무의 진실이라고 말하고 있습니다. 그래서 ‘나무’의 영어 ‘tree’의 어원이 ‘진실’을 뜻하는 ‘truth’에서 비롯되었다고 말하기도 하지요.

끝으로 나무의 효용성은 관상, 식용, 건축에 한정되지 않습니다. 나무는 대기 오염을 정화하고 공기의 질을 향상시킵니다. 나무 한 그루는 40년간 이산화탄소 4t을 흡수한다고 합니다. 탄소중립의 효과적인 실천 방안으로 제시한 빌 게이츠는 그의 최근 저서 <기후 재앙을 피하는 법(How to Avoid a Climate Disaster)>(2021)에서 나무와 공존하고 자연과 연대하는 생태적 사고가 바로 지구의 임박한 재앙을 피하는 유일한 방법이라고 말하고 있습니다.

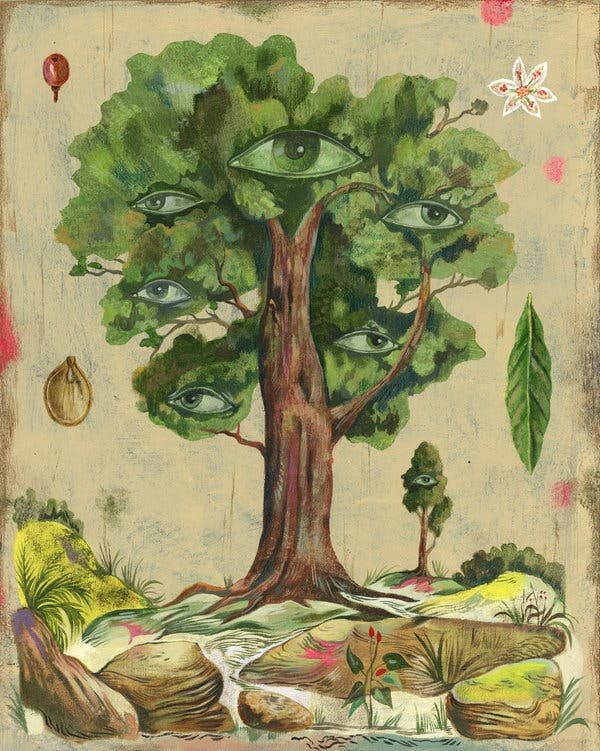

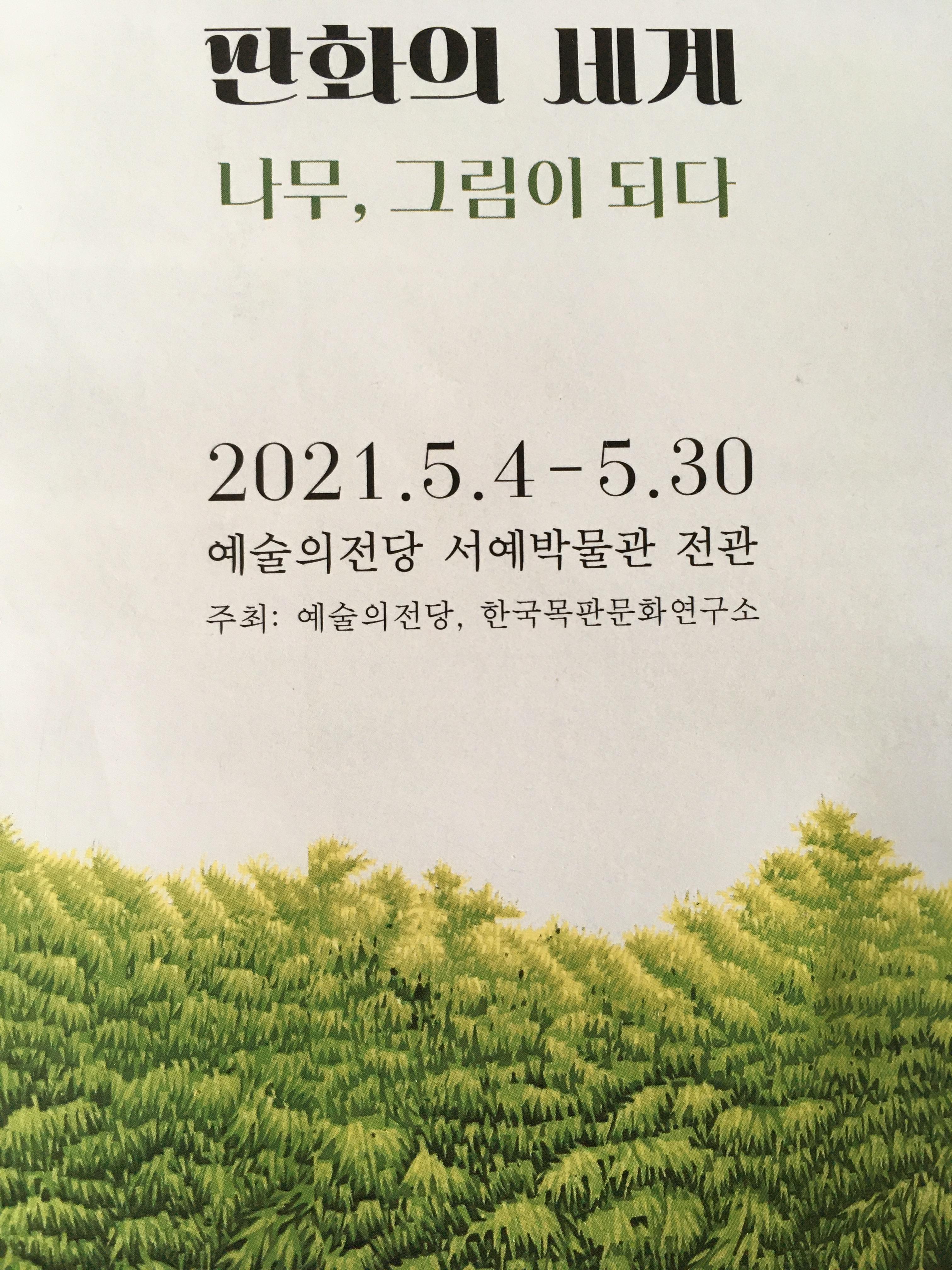

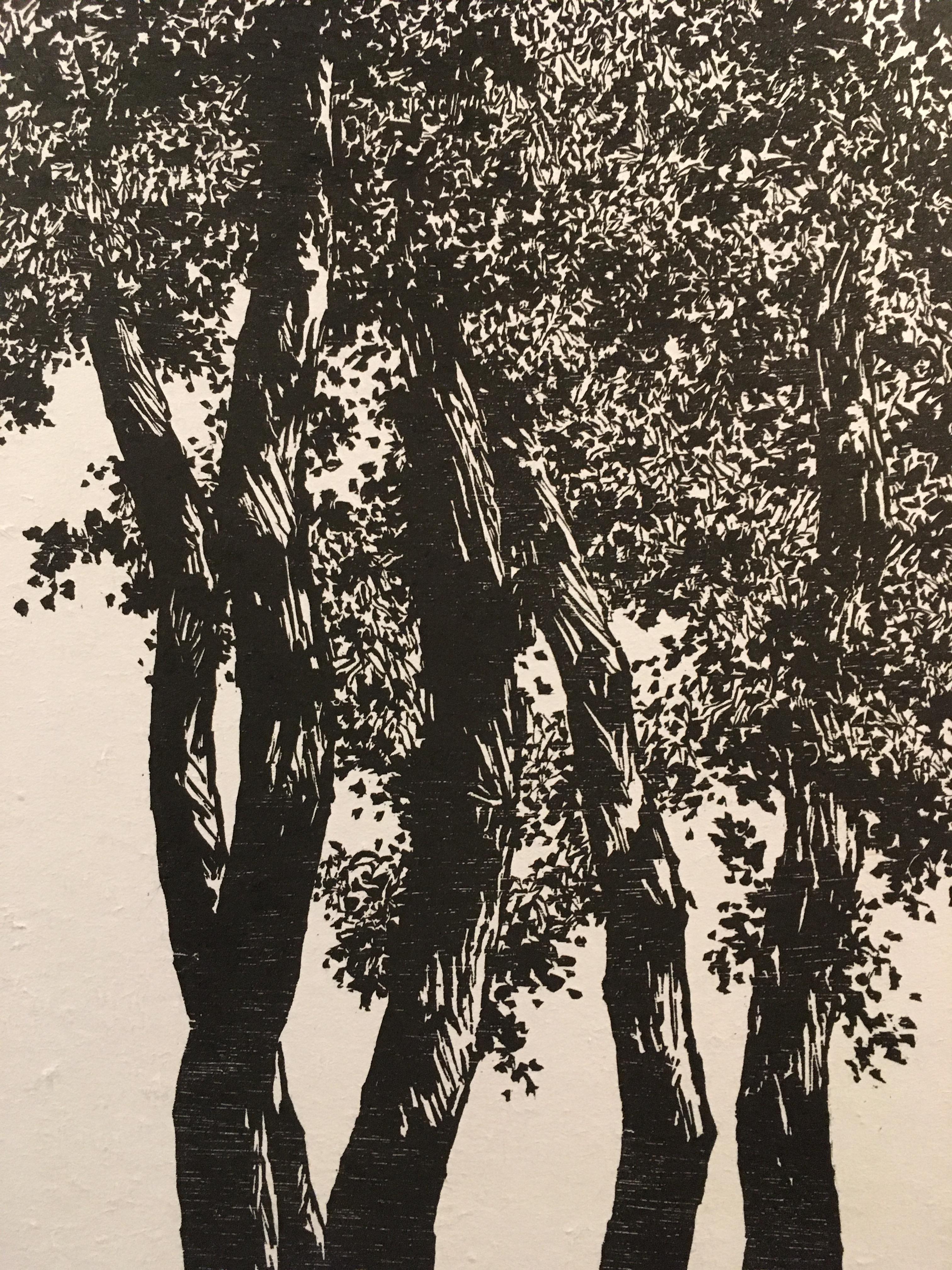

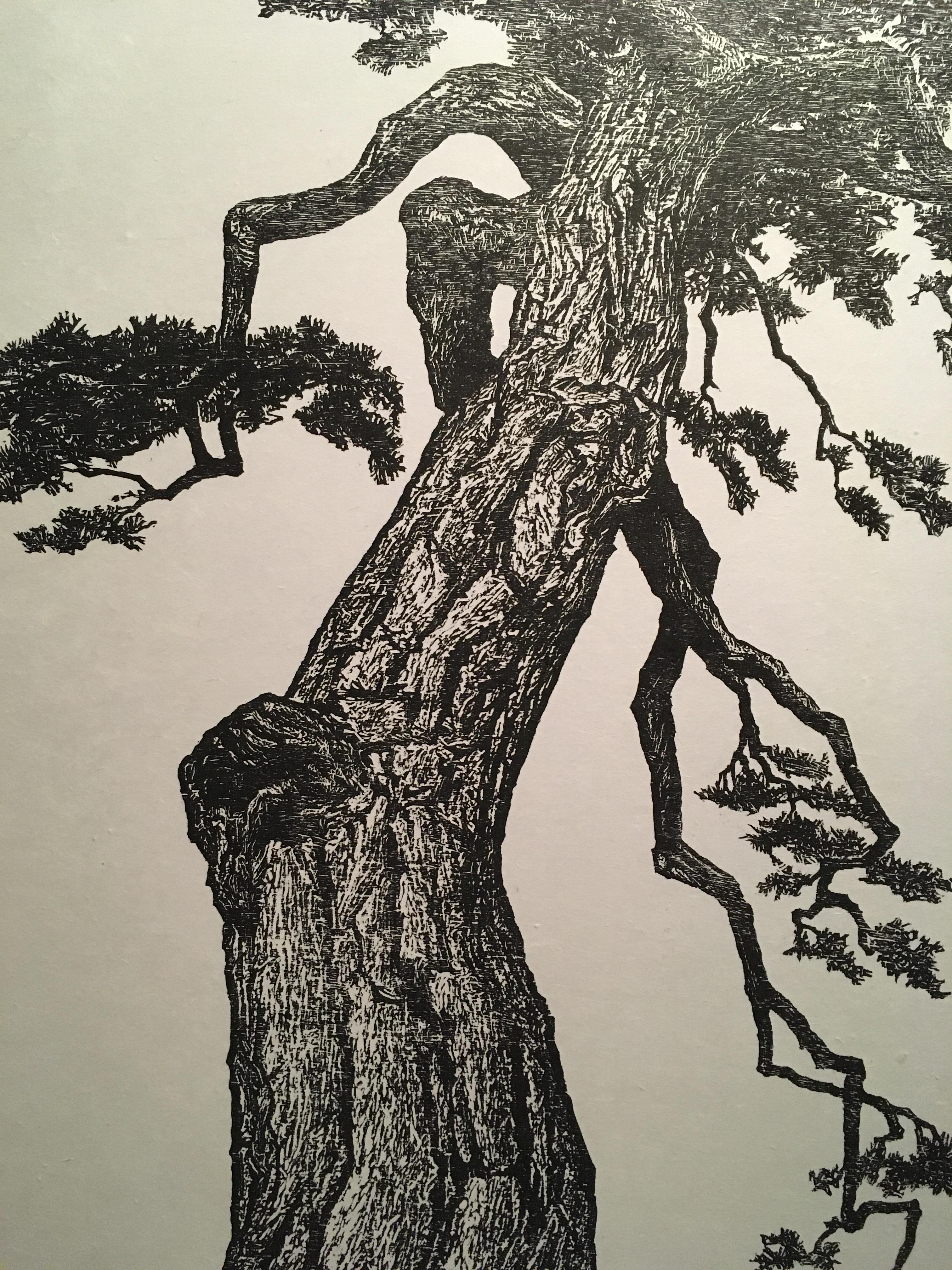

이제 우리도 늦은감이 있지만 이양하 선생님께서 1960년대에 일찌기 선구적 통찰력으로 이해한 나무를 새로운 눈으로 보아야만 합니다. 지금 서울 예술의전당에서는 ‘나무, 그림이 되다.’라는 제하의 목판화전이 열리고 있습니다.

비단 서구의 지성들만이 나무의 가치를 강조해온 것이 아니라, 우리의 문화예술인들 역시 ‘나무’가 경제적, 생태적 효용성을 넘어서 철학적 예술적 창조성의 가치를 구현하고 있음을 보여주고 있습니다. 특별히 나무가 지닌 ‘생명성’을 예술가들은 상상력을 통해서 글과 음악과 그림으로 잘표현하고 있습니다.

‘나무, 그림이 되다’ 전시회의 몇몇 대표작을 공유하면서 글을 맺고자 합니다. 카더가든(차정원)의 ‘나무’란 노래와 모짜르트의 클라리넷 협주곡 아다지오를 들으시면서 이양하의 수필 ‘나무’와 ‘나무, 그림이 되다’ 전시작품들을 감상하시기 바랍니다.

“어떤 이에게 기쁨의 눈물을 자아내기도 하는 나무는 다른 이에게는 단지 그저 서있는 푸른 것에 불과하다. 어떤 사람들은 자연을 깔보거나 이상하게 보기도 하고, 또 어떤 이들은 자연을 아에 거의 보지 못하는 경우도 있다. 그러나 상상력을 지닌 사람들의 눈에 자연은 상상력 그 자체이다.

The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of others only a green thing that stands in the way. Some see nature all ridicule and deformity… and some scarce see nature at all. But to the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself.”

-윌리엄 블레이크 William Blake.

https://youtube.com/watch?v=a95yyxexgJo&feature=share

——————————-

‘나무’ -이양하

나무는 덕(德)을 지녔다. 나무는 주어진 분수에 만족할 줄을 안다. 나무는 태어난 것을 탓하지 아니하고, 왜 여기 놓이고 저기 놓이지 않았는가를 말하지 아니한다. 등성이에 서면 햇살이 따사로울까, 골짜기에 내려서면 물이 좋을까 하여, 새로운 자리를 엿보는 일이 없다. 물과 흙과 태양의 아들로, 물과 흙과 태양이 주는 대로 받고, 후박(厚薄)과 불만족(不滿足)을 말하지 아니한다. 이웃 친구의 처지에 눈떠 보는 일도 없다. 소나무는 소나무대로 스스로 족하고, 진달래는 진달래대로 스스로 족하다.

나무는 고독(孤獨)하다. 나무는 모든 고독을 안다. 안개에 잠긴 아침의 고독을 알고, 구름에 덮인 저녁의 고독을 안다. 부슬비 내리는 가을 저녁의 고독도 알고, 함박눈 펄펄 나리는 겨울 아침의 고독도 안다. 나무는 파리 옴쭉 않는 한여름 대낮의 고독도 알고, 별 얼고 돌 우는 동짓달 한밤의 고독도 안다. 그러면서도 나무는 어디까지든지 고독에 견디고, 고독을 이기고, 고독을 즐긴다.

나무에 아주 친구가 없는 것은 아니다. 달이 있고, 바람이 있고, 새가 있다. 달은 때를 어기지 아니하고 찾고, 고독한 여름밤을 같이 지내고 가는, 의리 있고 다정한 친구다. 웃을 뿐 말이 없으나, 이심전심(以心傳心) 의사(意思)가 잘 소통되고 아주 비위에 맞는 친구다. 바람은 달과 달라 아주 변덕 많고 수다스럽고 믿지 못할 친구다. 그야말로 바람장이 친구나, 자기 마음 내키는 때 찾아 올 뿐 아니라, 어떤 때에는 쏘삭쏘삭 알랑거리고, 어떤 때에는 난데없이 휘갈기고, 또 어떤 때에는 공연히 뒤틀려 우악스럽게 남의 팔다리에 생채기를 내놓고 달아난다. 새 역시 바람같이 믿지 못할 친구다. 자기 마음 내키는 때 찾아오고, 자기 마음 내키는 때 달아난다. 그러나 가다 믿고 와 둥지를 틀고, 지쳤을 때 찾아와 쉬며 푸념하는 것이 귀엽다. 그리고 가다 흥겨워 노래할 때, 노래 들을 수 있는 것이 또한 기쁨이 되지 아니할 수 없다. 나무는 이 모든 것을 잘 가릴 줄 안다. 그러나 좋은 친구라 하여 달만을 반기고, 믿지 못할 친구라 하여 새와 바람을 물리치는 일이 없다.

그리고 달을 유달리 후대(厚待)하고 새와 바람은 박대(薄待)하는 일도 없다. 달은 달대로, 새는 새대로, 바람은 바람대로 다 같이 친구로 대한다. 그리고 친구가 오면 다행하게 생각하고 오지 않는다고 하여 불행해 하는 법이 없다. 같은 나무, 이웃 나무가 가장 좋은 친구가 되는 것은 두말할 것이 없다. 나무는 서로 속속들이 이해하고 진심으로 동정하고 공감한다. 서로 마주 보기만 해도 기쁘고, 일생을 이웃하고 살아도 싫증나지 않는 참다운 친구다. 그러나 나무는 친구끼리 서로 즐긴다느니 보다는, 제각기 하늘이 준 힘을 다하여 널리 가지를 펴고, 아름다운 꽃을 피우고, 열매를 맺는 데 더 힘을 쓴다. 그리고 하늘을 우러러 항상 감사하고 찬송하고 묵도(默禱)하는 것으로 일삼는다. 그러기에 나무는 언제나 하늘을 향하여, 손을 쳐들고 있다. 온갖 나뭇잎이 우거진 숲을 찾는 사람이, 거룩한 전당에 들어선 것처럼, 엄숙(嚴肅)하고 경건(敬虔)한 마음으로 절로 옷깃을 여미고, 우렁찬 찬가에 귀를 기울이게 되는 이유(理由)도 여기 있다.

나무에 하나 더 원하는 것이 있다면, 그것은 천명(天命)을 다한 뒤에 하늘 뜻대로 다시 흙과 물로 돌아가는 것이다. 그러나 사람은 가다 장난삼아 칼로 제 이름을 새겨보고, 흔히 자기 소용(所用) 닿는 대로 가지를 쳐 가고 송두리째 베어 가곤 한다. 나무는 그대로 원망(怨望)하지 않는다. 새긴 이름은 도로 그들의 원대로 키워지고, 베어간 재목이 혹 자기를 해칠 도끼 자루가 되고 톱 손잡이가 된다 하더라도, 이렇다 하는 법이 없다.

나무는 훌륭한 견인주의자(堅忍主意者)요, 고독의 철인(哲人)이요, 안분지족(安分知足)의 현인(賢人)이다.

불교의 소위 윤회설(輪廻說)이 참말이라면, 나는 죽어서 나무가 되고 싶다. '무슨 나무가 될까?' 이미 나무를 뜻하였으니, 진달래가 될까 소나무가 될까는 가리지 않으련다.

https://youtube.com/watch?v=_2dty6i9Bu4&feature=share

* 이웃 블로거께서 이 글을 읽으시고 박목월 시인의 ‘나무’ 전문을 보내주셨습니다. 공유하고자 합니다. 감사드리며...

‘나무(1964)’ -박목월

“유성에서 조치원으로 가는 어느 들판에 우두커니 서 있는 한 그루 늙은 나무를 만났다.

수도승일까. 묵중하게 서 있었다.

다음날은 조치원에서 공주로 가는 어느 가난한 마을 어귀에 그들은 떼를 져 몰려 있었다.

멍청하게 몰려 있는 그들은 어설픈 과객일까. 몸시 추워보였다.

공주에서 온양으로 우회하는 뒷길 어느 산마루에 그들은 멀리 서 있었다.

하늘 문을 지키는 파수병일까. 외로워 보였다.

온양에서 서울로 돌아오자, 『놀랍게도 그들은 이미 내 안에 뿌리를 펴고 있었다.』

묵중한 그들의. 침울한 그들의.

아아 고독한 모습. 그 후로 나는 뽑아낼 수 없는 몇 그루의 나무를 기르게 되었다.”