쉼보르스카의 “모든 것이 정치적인 시대”에 사소함을 위한 고독한 시적 영감을 찾아서

“하루 내내, 밤중 내내, 모든 일은-당신의 일, 우리 일, 그들의 일은

모두 정치이다.”

-비스와바 쉼보르스카, ‘시대의 아이들’

“솟구치는 말들을 한마디로 표현하고 싶었다

있는 그대로의 생생함으로

그러나 어떻해?”

-비스와바 쉼보르스카, ‘단어를 찾아서’

“시인에게 정말로 중요하고 의미 있는 시간은 따로 있었던 것이죠.

혼자 자신의 방으로 돌아가 문을 걸어 잠그고,

거추장스런 망토와 가면과 허례허식을 모두 벗어던진 채 고요한 침묵에 잠겨,

아직 채 메워지지 않은 종이를 앞에 놓고 조용히 자기 자신을 들여다보는 그런 순간 말입니다. “

-비스와바 쉼보르스카, ‘노벨상 수상소감 ‘ 가운데

정치가 중요한 시대의 자식들을 위해서

정확히 지금부터 10년 전 우리시대의 ‘심미적 지성’이자 ‘지식인들의 사상가’로 평가받는 한국 최고의 인문학자 김우창 교수는 2012년 대선을 앞에 두고 ‘모두가 정치다’라는 칼럼을 썼다.

김교수는 이 글에서 “한국인들에게 개인적인 인생 문제 다음으로 가장 큰 관심사는 정치”라고 말하며 정치가 모든 것인 시대에 사는 우리들을 모두 ‘시대의 자식들’이라고 불렀다. 그렇게 말하면서 그는1996년 노벨문학상을 수상한 폴란드 여류 시인 쉼보르시카(Wislawa Szymborska; 1923~2012)를 소환했다. 쉼보르시카의 시는 이렇게 시작한다. “하루 내내, 밤중 내내, 모든 일은-당신의 일, 우리 일, 그들의 일은 모두 정치다.”

그는 쉼보르시카의 ‘시대의 아이들(Children of Our Age)’ 를 인용하면서 지금은 정치가 모든 것이고 중요한 것처럼 보여도 현실에서 정치는 인간과 세상 곁에 있지 않고 언제나 저만치 떨어져 있다고 말한다. 왜냐하면 “정치가 번창하는 가운데에도, 사람들은 죽고, 동물은 죽고, 집들은 불타고, 들녘은 황폐해져, 상황은 정치적이지 않던 태곳적과 다름이 없”기 때문이라는 것이다.

한 때 정치가 중요해보여 공부하려 했다가 결국 문학의 길을 선택한 김교수는 2019년 한 월간지와의 인터뷰에서 한 작금의 정치 상황에 대한 언급은 주목할 만 하다. 그는 공정과 정의를 표방한 문재인 정부의 적폐청산에 대해 문제를 제기한다. 다시 말해서 그는 대한민국을 온통 정치적 도가니로 밀어넣은 뒤 최근 대법원 판결이 확정된 조국 사태 등을 보면서 민주주의란 법의 문제를 떠나서 먼저 윤리의식이 그 기본 바탕에 있어야 함을 강조했다. 그러면서 공정하고 정의로운 민주주의를 약속한 문재인 정부의 현상황을 정치적 아이러니의 전형이라고 일갈했다. 그리고 그는 다음과 같이 덧붙였다.

“나는 적폐라는 단어는 모호하다.”고 생각한다. “최근 대법원장이 공관 수리에 10억 원 넘는 돈을 쓴 사실이 드러났다. 이것은 정부가 청산하겠다고 한 적폐인가 아닌가”

그렇게 말하면서 그는 “정부 정책이 개혁 의도를 구호처럼 과시하는 데” 그칠 뿐 “사회를 변화시키지 못하고 단지 정책 시행자의 자기만족 행위에 머”무는 제스츄어 정치에 불과할 뿐이라고 에둘러 꼬집는다.

이제 우리 사회에 다시 정치의 계절이 돌아왔다. 2022년 대선이 한 달 안팎으로 다가온 것이다. 사방을 돌아보아도, 어디를 가더라도 시인 쉼보르시카와 김우창 교수가 말한 것처럼 세상이 다시 온통 정치 이야기 뿐이다. 한 달 남짓이면 우리는 새로운 대통령을 맞이한다. 과연 우리는 정치를 모든 것으로 받아들이는 시대의 자식들인가? 그리고 과연 그 정치가 번창할 동안 인간과 세상은 편안했을까?

그럼 김우창 교수가 인용한 쉼보르스카의 시 ‘시대의 아이들’ 전문을 같이 살펴보도록 하자.

우리들은 시대의 아이들,

바야흐로 시대는 정치적.

We are children of our age,

it’s a political age.

너와, 우리와, 너희의 모든 일들,

낮과 밤에 일어나는 모든 일들,

이 모든 것이 정치적이다.

All day long, all through the night, all affairs -- yours, ours, theirs -- are political affairs.

원하건 원치 않건

우리의 유전자에는 정치적인 과거가, 우리의 피부에는 정치적인 색채가, 우리의 눈동자에는 정치적인 양상이 담겨 있다.

Whether you like it or not,

your genes have a political past, your skin, a political cast, your eyes, a political slant.

무엇에 대해 말하건, 늘 반론이 돌아오고

무엇에 대해 침묵하건, 늘 웅변으로 돌변하며,

마지막엔 결국 정치적인 내용으로 귀결되어진다.

Whatever you say reverberates,

whatever you don’t say speaks for itself.

So either way you’re talking politics.

원초적인 밀림을 지날 때도

우리는 정치적인 토대 위에서

정치적인 발걸음을 옮긴다.

Even when you take to the woods,

you’re taking political steps

on political grounds.

비정치적인 시 역시 사실은 정치적일 따름이니

하늘 저편에는 휘영청 달이 밝건만,

그 아래 사물들은 달빝에 물들지 않았다.

여기 다음과 같은 질문이 있다: 죽느냐 사느냐.

이 물음은 과연 무슨 뜻일까? 어디 한번 대답해봐요, 내 사랑.

결국 여기에도 정치적인 의도가 숨어 있으니.

Apolitical poems are also political,

and above us shines a moon

no longer purely lunar.

To be or not to be, that is the question.

and though it troubles the digestion

it’s a question, as always, of politics.

반드시 인간으로 태어나지 않더라도

모든 사물은 정치적인 의미를 부여받았다.

'석유'니 '단백질 식품' 또한 '가공 원료' 로 존재할지언정

그것으로도 이미 충분히 정치적이다.

To acquire a political meaning

you don’t even have to be human.

Raw material will do,

or protein feed, or crude oil,

아니면 '회담 탁자'여도 무방하리라.

몇 달씩 모여 탁자 모양에 대해 다투고:

그 주변에 둘러앉아 삶과 죽음에 대해 심각한 협상을 나누는

둥그렇거나 혹은 네모난 '회담 탁자.'

or a conference table whose shape was quarreled over for months: Should we arbitrate life and death

at a round table or a square one.

그동안 사람들은 목숨을 잃었고,

동물들은 죽었고,

집들은 불탔고,

들판은 폐허가 되었다.

좀처럼 정치적이지 않았던

아득한 태고의 그 어떤 시대처럼.

Meanwhile, people perished,

animals died,

houses burned,

and the fields ran wild

just as in times immemorial

and less political.

-비스와바 쉼보르스카, “시대의 아이들’ <끝과 시작 >(2007), 최성은 역

정치에서 멀리 있는 삶, 그 사소한 것들을 위해서

김우창 교수는 ‘모든 것이 정치다’라는 이 칼럼에서 쉼보르스카의 시는 “정치에서 멀리 있는 삶을 이야기”한다고 말한다. 다시 말해서, 너도 나도 정치를 이야기하고 국민 모두가 정치학 박사인 시대에 우리가 살지만, 정작 정치는 사람들의 삶을 철저히 외면하고 있기 때문이다. 그리고 그는 ‘제목이 없을 수도(No Title Required)’라는 쉼보르스카의 시는 정치와 같은 거창하고 중요하지 않은 ‘사소한 것들’의 소중함을 관조적으로 노래한다고 말한다.

예컨대, 작은 것들의 내실있는 삶과 같은 것 말이다. 그리고 쉼보르시카 시인은 이것을 정치 또는 역사와 같이 거창한 사건에 대비해서 노래한다고 그는 시를 인용하며 이렇게 말한다. ,

중요한 것은 “햇빛 밝은 아침/ 강가의 나무 밑에/ 내가 앉아 있다는 것이다”. “그것은 전혀 중대한 사건이 아니어서/ 역사에 기록되지 않을 것이다.” 그것은 “동기를 따지고 연구 대상이 될/ 전투도 비밀조약도 아니고/ 전제군주를 주살한 사건도 아니다”. 그렇다고 작은 사실에 역사가 없는 것이 아니다. “덧없이 지나가는 순간에도 많은 과거가 있다.” 토요일 전에는 금요일이 있고, 유월 전에는 오월이 있고, 포플러는 오랜 세월 뿌리를 내린 것이고, 강물은 상류로부터 내려오고, 구름은 바람에 불려 왔다가 다시 불려 간다. 정치 음모나 대관식에만 사연이 있는 것이 아니다. 혁명기념일이 돌아오듯이, 강기슭의 자갈도 돌아든다. 개미와 풀밭과 물결을 들여다보면 거기에는 그 나름의 모양과 인과가 있다. “중요한 일은/ 중요하지 않은 일보다도 더 중요하다”-이렇게 말할 수는 없다.

-김우창, ‘모든 것이 정치다’ 가운데

그럼, 쉼보르스카의 ‘제목이 없을 수도’란 시를 꼼꼼히 한 번 읽어보기로 하자.

“어쩌다 보니 이 화창한 아침,

어느 한적한 강가의 나무 그늘 아래 이렇게 앉아 있다.

이것은 역사의 한 페이지에는 결코 기록되지 않을

지극히 사소한 일에 지나지 않는다.

동기가 무엇인지 낱낱이 분석되어져야 할

중요한 전투나 조약도 아니고,

기억할 만한 폭군의 화살도 아니다.

It's come to this: I'm sitting under a tree, beside a river

on a sunny morning.

It's an insignificant event

and won't go down in history.

It's not battles and pacts,

whose motives are scrutinized,

or noteworthy tyrannicides.

하지만 나는 바로 지금 이 강변에 앉아 있고,

그것은 움직일 수 없는 명백한 사실.

내가 이 자리에 이렇게 도달했다는 건

어딘가에서 이곳을 향해 출발했다는 사실을 의미한다.

갑판에 오르기에 앞서

다른 정복자들과 마찬가지로

육지의 여러 곳에서 지냈으리라.

And yet I'm sitting by this river, that's a fact.

And since I'm here,

I must have come from somewhere,

and before that

I must have turned up in many other places,

exactly like the conquerors of nations before setting sail.

비록 일시적인 순간에 불과하다 해도

누구나 자신만의 무수한 과거를 지니고 있으니

토요일이 오기 전에는 자기만의 금요일이 있으며,

유월이 오기 전에는 자신만의 오월이 있게 마련.

사령관의 망원경에 포착된 풍경처럼

지극히 현실적인 자신만의 지평선을 가지고 있다.

Even a passing moment has its fertile past,

its Friday before Saturday,

its May before June.

Its horizons are no less real

than those a marshal's fieldglasses might scan.

이 나무는 수년 전에 뿌리를 내린 포플러나무.

이 강은 오늘이 아니라 이미 예전부터 유유히 흐르던 라바 강.

관목 사이 저 오솔길을 누군가가 밟은 건

어제오늘의 일이 아니다.

구름을 뿔뿔이 흩어놓기 위해

바람은 한발 앞서 구름을 여기까지 싣고 왔으리라.

This tree is a poplar that's been rooted here for years.

The river is the Raba; it didn't spring up yesterday.

The path leading through the bushes

wasn't beaten last week.

The wind had to blow the clouds here

before it could blow them away.

비록 주변에서 거창한 사건은 일어나진 않았지만

그렇다고 세상의 세부적인 항목들이 빈곤해진 건 아닐 테니.

민족의 대이동이 세상을 덮쳤을 때보다

그저 조금 덜 그럴싸할 뿐,

그저 조금 덜 명확한 뿐.

And though nothing much is going on nearby,

the world's no poorer in details for that,

it's just as grounded, just as definite

as when migrating races held it captive.

침묵이 꼭 비밀 조약에만 수반되는 것도 아니고,

원인과 그 일행이 항상 성대한 대관식에만 참석하는 것도 아니다.

혁명의 기념일만 돌고 도는 게 아니라

강가의 조약돌 역시 구르고 또 구른다.

Conspiracies aren't the only things shrouded in silence.

Retinues of reasons don't trail coronations alone.

Anniversaries of revolutions may roll around,

but so do oval pebbles encircling the bay.

환경이 수놓은 자수는 복잡하고 견고하다.

풀 속에 숨어 있는 개미의 바느질 한 땀,

대지 위에 꿰매진 잔디,

나뭇가지로 뜨개질한 파도의 문양.

The tapestry of circumstance is intricate and dense.

Ants stitching in the grass.

The grass sewn into the ground.

The pattern of a wave being needled by a twig.

어쩌다 보니 내가 여기까지 오게 되었고, 강물을 바라보게 되었다.

내 위로 하얀 나비가 오직 자신만의 것인 날개를 파닥거리며,

내 손에 그림자를 남긴 채 포드닥 날아간다.

다른 무엇도 아니고, 그 누구의 것도 아닌, 오직 자신만의 것인

그림자를 남긴 채.

So it happens that I am and look.

Above me a white butterfly is fluttering through the air

on wings that are its alone

and a shadow skims through my hands

that is none other, no one else's, but its own.

이런 광경을 바라볼 때마다

나는 더 이상 확신을 할 수가 없다.

과연 중요한 것이 중요하지 않은 것보다

더 중요하다고 함부로 단정 지을 수 있는지.

When I see such things I'm no longer sure

that what's important

is more important than what's not.

-쉼보르스카, ‘제목이 없을 수도(No Title Required)’

솟구치는 말들을 위해서

“무엇에 대해 말하건, 늘 반론이 돌아오고,무엇에 대해 침묵하건, 늘 웅변으로 돌변하며,마지막엔 결국 정치적인 내용으로 귀결되어지는” 정치가 모든 것이었던 동구 사회주의 체제에서 작가가 된 쉼보르시카는 가슴 속에서 솟구쳐 오르는 그 사소한 말들을 진솔한 글로 표현하고 싶었으리라. 그러나 그는 그 말들을 표현할 적절한 단어를 한 동안 찾을 수 없었다.

오늘날처럼 모든 것이 정치적인 시대에 작가들의 자유로운 상상력은 고독에 의지할 수 밖에 없다. 그 글쓰기라는 본질적 고독 속에서 언어는 마침내 자유의 날개짓을 하리라. 그리고 시인은 이렇게 도발적인 질문을 던진다. “과연 중요한 것이 중요하지 않은 것보다 더 중요하다고 함부로 단정 지을 수 있는 사람은 누구인가”라고 말이다. 이 질문 위에 그녀는 “솟구치는 말들을/…있는 그대로의 생생함으로” 표현하고 싶었던 것이다.

“그러나 어떻해?”

그래서 그는 1996년 노벨상 시상식에서 자신 스스로에게 던진 질문에 답한다. 시인에게 정말로 중요하고 의미있는 시간은“혼자 자신의 방으로 돌아가 문을 걸어 잠그고, 거추장스런 망토와 가면과 허례허식을 모두 벗어던진 채 고요한 침묵에 잠겨, 아직 채 메워지지 않은 종이를 앞에 놓고 조용히 자기 자신을 들여다보는 그런 순간”이라고 말이다.

그런 고독한 시간 속에서 쉼보르시카는 정치가 모든 것인 시대를 관통하며 사소한 것의 중요함을 발견할 수 있었다. 그는 사소한 “그것이 하나의 단어로 표현되기를/피로 흥건하게 물든 고문실 벽처럼/너 안에 무덤들이 똬리를 틀지언정/나는 정확하게 분명하게 기술하고 싶다.”며 이렇게 말한다.

솟구치는 말들을 한마디로 표현하고 싶었다.

있는 그대로의 생생함으로 그러나 어떻해?

사전에서 훔쳐 일상적인 단어를 골랐다.

열심히 고민하고, 따져보고, 헤아려보지만

그 어느 것도 적절치 못하다.

가장 용감한 단어는 여전히 비겁하고,

가장 천박한 단어는 너무나 거룩하다.

가장 잔인한 단어는 지극히 자비롭고,

가장 적대적인 단어는 퍽이나 온건하다.

그 단어는 화산 같아야 한다.

격렬하게 솟구쳐 힘차게 분출되어야 한다.

무서운 신의 분노처럼.

피 끓는 증오처럼.

나는 바란다. 그것이 하나의 단어로 표현되기를.

고문실 벽처럼 피로 흥건하게 물들고,

그 안에 각각의 무덤들이 똬리를 틀기를,

정확하게 분명하게 기술하기를,

그들이 누구였는지, 무슨 일이 일어났는지.

지금 내가 듣는 것,

지금 내가 쓰는 것,

그것으론 충분치 않기에.

터무니없이 미약하기에.

우리가 뱉는 말에는 힘이 없다.

그 소리는 적나라하고, 미약할 뿐.

온 힘을 다해 찾는다.

적절한 단어를 찾아 헤맨다.

그러나 찾을 수가 없다.

도무지 찾을 없었다.

-쉼보르시카 ‘단어를 찾아서’

그런 고독과 침묵의 시공간을 통해서 쉼보르스카는 지극히 쉬운 일상적인 언어로 인간의 본질을 꿰뚫는 사소함에 대한 아주 비범한 시를 썼다. 그녀는 그의 ‘두 번은 없다’ 라는 시에서 반복적으로 이렇게 묻고 있다. ‘삶이란 과연 무엇이고 존재란 무엇인가?’ ‘그리고 삶을 정치 이야기하듯 거창하게 이야기해야만 하는 것인가?’ 그리고 ‘단 한 번 뿐인 인생을 두고 쓸데없이 길고 어려운 설교를 해야만 하나?를 묻고 있다.

“두 번은 없다. 지금도 그렇고

앞으로도 그럴 것이다. 그러므로 우리는

아무런 연습 없이 태어나서

아무런 훈련 없이 죽는다.

우리가, 세상이란 이름의 학교에서

가장 바보 같은 학생일지라도

여름에도 겨울에도

낙제란 없는법

반복되는 하루는 단 한 번도 없다.

두 번의 똑같은 밤도 없고,

두 번의 한결같은 입맞춤도 없고,

두 번의 동일한 눈빛도 없다.

어제, 누군가 내 곁에서

네 이름을 큰 소리로 불렸을 때,

내겐 마치 열린 창문으로

한 송이 장미꽃이 떨어져 내리는 것 같았다.

오늘, 우리가 이렇게 함께 있을 때,

난 벽을 향해 얼굴을 돌려버렸다.

장미? 장미가 어떤 모양이었지?

꽃이었던가, 돌이었던가?

힘겨운 나날들, 무엇 때문에 너는

쓸데없는 불안으로 두려워하는가.

너는 존재한다 - 그러므로 사라질 것이다

너는 사라진다 - 그러므로 아름답다

미소 짓고, 어깨동무하며

우리 함께 일치점을 찾아보자.

물방울처럼

서로 다를지라도…….“

-쉼보르시카 ‘두번은 없다’

시인은 이 시에서 모든 존재란 이 시의 끝부분에 나오는 “투명한 물방울”처럼 사소한 것에 불과하다고 노래한다. 그렇지만 세상 어디에나 있지만 똑같은 물방울은 단 한 개도 없다는 것이다. 시인은 인간은 그 물방울처럼 철저히 독자적이며 ‘부서지기 쉽고 깨지기 쉬운 연약함(fragile)’ 때문에 더욱 존귀한 존재라고 말한다.

정치가 모든 것이었던 역사의 수난을 절규와 적대와 한풀이로 소비해 버리지 않고, 아름다운 시로 승화한 심보르스카의 위대한 시적 영감, ‘두 번은 없다!’는 우리에게 이렇게 속삭인다. 어서 일어나라! 단 한 번뿐인 생을 온몸으로 사랑하라! 그리고 “솟구치는 말들을 한마디로 표현”하라! “있는 그대로의 생생함으로……”말이다.

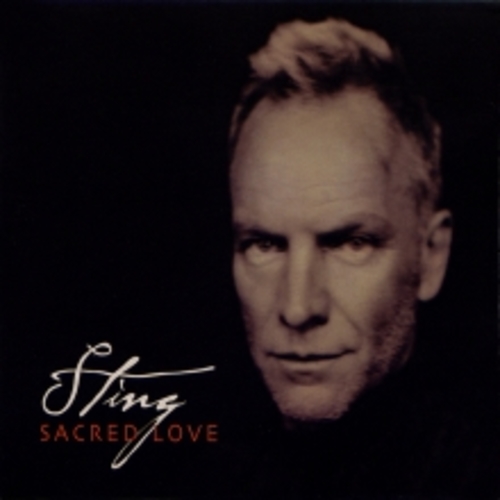

[Lyrics] 폐허에 내리는 스팅이라는 비 Sting-Fragile 가사

Song: Sting- Fragile Photo: Stefan Gogov From Unsplash Lyrics translated by h

www.youtube.com

If blood will flow when fresh and steel are one

Drying in the colour of the evening sun

Tomorrow's rain will wash the stains away

But something in our minds will always stay

살과 쇠가 붙어서 피가 흐르며

저녁녘의 태양 빛으로 굳어진다면

내일 올 비가 피 얼룩을 지울겠지

그러나, 언제나 우리 맘속에 뭔가가 있어

Perhaps this final act was meant

To clinch a lifetime's argument

That nothing comes from violence

And nothing ever could

For all those born beneath an angry star

Lest we forget how fragile we are

아마 이 마지막 상황은 진짜였을 것이다

생의 논쟁을 종식시키기위해

폭동과 그 아무것도

도움을 준 것은 없다

모든것은 증오스런 별 아래 태어났기에

우리가 얼마나 연약한 존재인지 있지않기를

On and on the rain will fall

Like tears from a star like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are how fragile we are

계속해서 비는 내리리고

별이 떨어뜨리는 눈물처럼 별이 떨어뜨리는 눈물처럼

계속해서 비는 내리리

우리가 얼마나 부서지기 쉬운 존재인지 잊지말기를

On and on the rain will fall

Like tears from a star like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are how fragile we are

How fragile we are how fragile we are

계속해서 비는 내리리고

별이 떨어뜨리는 눈물처럼 별이 떨어뜨리는 눈물처럼

계속해서 비는 내리리

우리가 얼마나 깨지기 쉬운 존재인지 잊지말기를

우리가 얼마나 연약한 존재인지 잊지말기를

#김우창 #쉼보르스카 #심보르스카 #모든것이정치다 #끝과 시작 #시대의 아이들 #시대의 자식들 #제목이필요없을수도 #두번은없다 #문장을찾아서 #스팅 #프래자일 #sting #fragile #szymborska #nothingtwice #notitlerequired #children of our age #Iamlookingforaword

#김우창

#쉼보르스카

#심보르스카

#모든것이정치다

#끝과

#시대의

#제목이필요없을수도

#두번은없다

#문장을찾아서

#스팅

#프래자일

#sting

#fragile

#szymborska

#nothingtwice

#notitlerequired

#children

#Iamlookingforaword